Fermín Ponce trabaja ahora en una capital de provincia, en un diario de la tarde.

Como a todos los hombres de su edad, con frecuencia le ocurre que se distrae pensando en su vida anterior, en el campo, principalmente, o en aquellos pueblos que recorrió durante largos años.

Estaba revisando unos originales cuando un compañero de trabajo le dio la noticia. Al principio no entendió de qué se trataba... Si tendría que hacer una necrología o una referencia histórica... ¿El que fue gobernador de la provincia... o el novelista? Había oído, un personaje... Gálvez.

Pero era Juan Gálvez. Su personaje. Galvi.

▼

Fermín Ponce salió temprano de su chacra. Tenía que arreglar en el almacén del Saladero la cuestión tracto. Había que aprovechar el tiempo bueno. Tenía un Triunfo, un arado de cinco discos y cien hectáreas que dar vuelta, rastrear y sembrar en 30 días.

Cuando cruzó la cañada, su caballo iba rompiendo escarcha. Lindas heladas. En pocos días más iban a purgar la tierra.

En la cabecera de la chacra lindante, Gálvez, de culero puesto, ya estaba arando. Lindos animales los de don Galvi. Bien cuidados los caballos, porque el hombre, por resabios de su vida de estancia, no quería atar ni montar yeguas. Sus caballos eran aparentes para el carro o el arado, y también para andar.

Ponce se detuvo a conversar con el vecino. Don Juan estaba contento. La mañana fresquita, después de la helada, era como de vidrio transparente. El aire parecía que podía cortarse con la mano, que iba a quebrarse en pedazos. Entraba a los pulmones con fuerza, como si fuera algo consistente. Ponía en la piel un suave ardor, empañaba las vistas...

Fermín Ponce siguió para el Saladero. Al vandear el terraplén casi lo tapó el caballo. Se le abrió a tiempo y lo ayudo a levantarse del barro removido. Buena porquería estaban haciendo los gringos de la cuadrilla con los terraplenes. Y pensar –rezonga– que desde los patrones abajo, todo el mundo tenía que aponderar el trabajo de estos hombres... Los criollos no sirven para nada, dicen. El sábado se maman y el lunes no se presientan a trabajar... En cambio, los gringos, en sus carpas, cuanti más lo que hacen el domingo se emborracharse con vino, cantar un poco, pero el lunes, cuando toca la campana, ya están con la pala al hombro... Y –piensa Fermín Ponce– ispiando el reló pa medir las cuatro horas...

Pero, hágales entender usted estas cosas a los patrones, que nunca ven el trabajo de los hombres. Ellos llegan en auto, cuanti más a caballo, hasta la punta del terraplén. Se arriman, golpiándose las botas lustradas con las fustas, y le preguntan dos o tres pavadas al capataz, al gringo grandote ése que les da la comida a los peones, y que d´eso nomás ya saca un jornal... Le preguntan cualquier cosa. Ven a los hombres, grandotes, arremangados, con las palas llenas de tierra. Las carpas aseadas. La gran mesa cargada de platos y botellas de vino, y observan satisfechos ese ambiente de trabajo y de abundancia; de orden y limpieza, y en seguida piensan y lo dicen, nomás, muy campantes, que: Vean pues la diferencia... Llega usté a un rancho criollo y parece que la gente ni siquiera comiera. La cocina pelada. Cuanti más una pavita al fuego... para el mate.

Y claro. Los piones criollo ganan veinticinco pesos y están cargaus de hijos, y los gringos, hombres solos, ganan sus güenos jornales, hoy aquí, mañana allí... Carancho que comió, voló...

Lindo país, caracho.

los cueros, y le mete galope para el Saladero. Menos mal que después de llorarle al encargau, consiguió el crédito para el querosén y el aceite pa el estrator, como dicen los criollos. Regresa al filo del medio día y atraviesa por las casas de Gálvez.

La callecita parte las poblaciones justamente por la mitad. Pasa por las casas, propiamente, y el galpón. La casa es un rancho de una pieza grande y una cocina pegada, de barro y techo de paja. Un gran tala, sombra, palenque y enramada y un ombú, hacen guardia al patio, chiquito, muy bien barrido. El corral redondo, más allá, y debajo de un ceibo de ramas retorcidas, una fragua, de esas chichas, para templar las rejas.

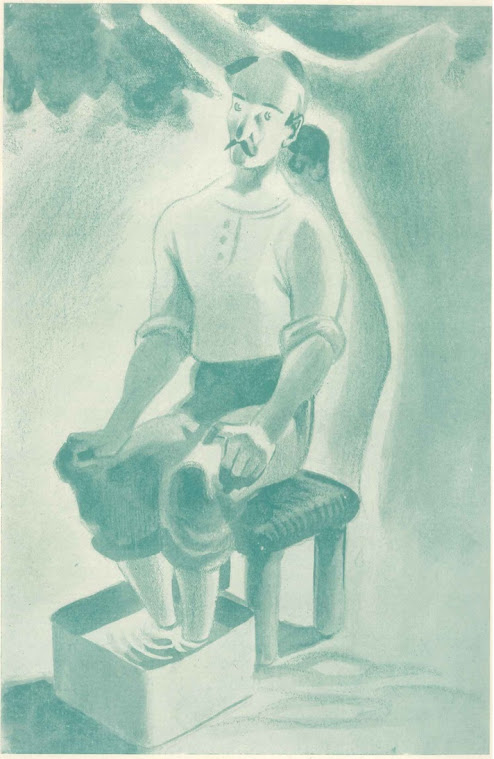

Al pasar, sale de la cocina la mujer de Galvi, que lo saluda y le alarga un mate. Pero está apurado por llegar a su rancho, y sigue. Debajo del tala, con los pies metidos en una media lata de querosene, aseándose, está don Juan. Siempre recordará Fermín Ponce ese cuadro. El hombre, con los pies en el agua, sentado, por fin descansando, mientras toma los mates que refrescan y permiten un ligero alivio.

Fermín Ponce saluda a Galvi, y pasa.

¿Cuántos años?...

Fermín Ponce dejó de ser colono. Hace muchos años que no sube un caballo, ni pisa tierra de labranza con los pies desnudos. Poco a poco se le han ido borrando los paisajes del campo de la memoria, se le ha ido desvaneciendo la angustia de la tierra malograda. Pero cada vez que evoca esos episodios de su vida, aparece junto al tala, debajo del tala, Galvi, sentado en su banquilla de ceibo, con los pies metidos en la media lata de querosene, el sombrero sacado, la cara tranquila, los ojos serenos, todo el cuerpo en descanso, como si se lo amansara el agua.

▼

La muerte de un hombre no tiene nada de particular. Miles y miles mueren todos los días en el mundo. La particular es que mueran de muerte extraña; que mueran desarraigados de su propia muerte. Todos los días Fermín Ponce lee, tiene que leer, crónicas de muertos. Son vecinos arraigados; profesores; señoras de la sociedad, de esas que han prodigado el bien con espíritu cristiano; niños también, niños que llevan el luto a conocidos hogares de nuestra sociedad. Pero nunca leyó en ninguna crónica, la noticia de la muerte de esos hombres que conoció y llegó a estimar y querer. Méndez murió de anónima muerte, como debía ser. No salió en los diarios, porque murió labrando un parante de algarrobo negro en el potrero cinco de San Joaquín, y lo encontraron a los dos o tres días, pasado el pobre. Crisanto, Ramírez, Galván, murieron en la isla, en la chacra, en la estancia. Los enterraron en cualquier parte, donde encontraron campo santo. No eran vecinos arraigados, ni espíritus abiertos a las sugestiones del bien, ni habían muerto a una edad en que mucho se podía esperar de las condiciones de su inteligencia y generosidad.

Cuando más, como en el caso de Martínez, la crónica recogió su nombre por ahí, entre montón de inexactitudes del parte policial. Nacho Martínez.

¿Cómo es posible –piensa Fermín Ponce– hacer la necrología de doña Januaria, cuya últimos ayes recogió un viejo loro que asustó la infancia de Adriana, una noche de terrores puebleros? Y cómo describir la muerte de Chajá, esa muerte heroica, esa muerte solitaria disputada a brazo partido al Paraná embravecido, cuando llevaba el mensaje de míster Cálverston al Saladero... Un mensaje pidiendo un naipe de pócker. Si. Resultaría por demás pueril y sin sentido.

En cambio, esas muertes honorables, muertes de euremia a de síncope cardíaco, en casas confortables y rodeados, los muertos, de la codicia de los herederos y del odio de los sirvientes, son más aparentes, fuera de toda duda, para el sentido artículo o el discurso mortuorio.

Gálvez casi llegó a morir de esta última muerte. Casi murió como un vecino de arraigo cualquiera. Fermín Ponce la tenía dispuesta, le había anticipado, mejor dicho, una muerte accidental, una muerte violenta y trágica.

Recuerda el sinnúmero de accidentes sufridos pro Gálvez; cuando lo aplastó la estiba de bolsas de lino; cuando lo corneó la vaca con cría chica; cuando lo apretó el caballo; cuando el gringo Chupino le abrió la barriga de una puñalada.

¿De qué otra manera podía morir Gálvez?

El compañero le preguntó si era el mismo. Y claro. No podía ser otro.

Desalojado de la chacra por el bañado que el terraplén embotelló en el campo que arrendaba, no pudo dar buen fin a sus sueños de agricultor, a su angustia de independencia. Malvendió sus herramientas y caballos, y con cuatro lecheras, la chata y una muda de caballos, se instaló en el suburbio del pueblo.

Allí, entre la miseria circundante, era un hombre de posibles, independiente, con un pasar, al decir de sus vecinos.

Dio una mano a los más pobres. Vendió leche. Hizo changas con el carro. Cambió el culero y el calzoncillo por el pantalón y las polainas de lona y los gruesos zapatos patrias por zapatillas sport. Y por culpa del más chico de los muchachos, que iba a la escuela, fue socio de la cooperadora. Alcanzó a concurrir a una asamblea, bastante incómodo dentro del trajo negro y los botines.

Y antes de llegar a aclimatarse al suburbio, a ese vivir entre el pueblo y el campo que es como vivir en una tierra de nadie, un día amaneció tieso en la marquesa.

Lo enterraron con todas las de la ley. En coche fúnebre lo pasaron por la iglesia donde hisoparon el cajón, y lo llevaron hasta el cementerio. Menor mal que los caballos del fúnebre estaban gordos y eran dos buenos pingos, cuidaus a pesebre, y que tiraban parejo.

Un hombre de la cooperadora leyó un discurso y el corresponsal del diario de la capital mandó la noticia dando cuenta del entierro del caracterizado vecino don Juan Gálvez.

Pero era otra gruesa mentira, porque Juan Gálvez, el verdadero Juan Gálvez, murió con el culero puesto el mismo día que quemó los techos de paja de sus ranchos del 1 de San Bernardo y embarcó a la mujer y a los hijos en la chata. Murió casi al salir del campo, arreando unas lecheras.

No le han puesto la cruz al borde del camino, porque Juan Gálvez era un hombre entero, sufrido, valiente, curtido por la miseria, y le escabulló el cuerpo al pasado y al presente, les cuerpió la vida y el cuerpo entero y se hizo olvido en las marchas del tiempo, en la memoria de sus aparceros y hasta en el recuerdo de Fermín Ponce, un poco perplejo ante la aparente y pronto explicada duplicidad de uno de sus personajes.

Santa Fe, 1941

Luis Gudiño Kramer

Revista Paraná, 1. Invierno de 1941, pp. 55-61